World Press Photo Montréal 2025

Entre démocratisation et questionnements

Par Nathalie Sentenne et Marc-André Pauzé

To read an English version of this article (automated translation), follow this link.

_____________________________

«Si l'art questionne et émeut, le photojournalisme se sert de plusieurs niveaux de compréhension, dont l'émotion, pour, avant tout, informer.»

Lorsque nous avons assisté au premier vernissage du World Press Photo à Montréal en 2006, au Parisian Laundry, l’événement avait des allures de consécration culturelle. La présence de Finbarr O’Reilly, photographe lauréat de la photo de l’année, donnait à cette soirée un prestige qu’on associait alors à Paris ou New York. Son image d’un enfant malnutri au Niger résonnait avec les recherches de maîtrise de Nathalie sur la famine en Somalie : la froideur des statistiques s’effaçait devant la puissance visuelle d’une seule photographie.

Dix-neuf ans plus tard, c’est une invitation de Radio-Canada qui nous a ramenés vers le World Press Photo, installé désormais au Marché Bonsecours. Nathalie devait y consacrer une chronique, renouant ainsi avec une exposition qu’elle faisait souvent découvrir à ses étudiants en sciences politiques. Car le WPP n’est pas qu’un événement culturel : c’est un laboratoire pédagogique unique pour apprendre à décoder les images, à les replacer dans leur contexte, et à s’interroger sur la manière dont elles façonnent notre compréhension du monde.

Cette édition 2025, marquant le 70ᵉ anniversaire du concours, reflète une double réalité : des avancées indéniables dans la représentativité et la diversité, mais aussi de nouveaux questionnements esthétiques, éthiques et géopolitiques.

Pour écouter Nathalie sur Radio-Canada, suivez ce lien.

Un basculement historique : la démocratisation géographique

La transformation la plus remarquable de cette édition 2025 réside dans sa représentativité géographique inédite. Pour la première fois dans l'histoire du concours, 71% des lauréats (30 sur 42) sont natifs du territoire qu'ils documentent. Cette proportion marque une rupture historique avec l'époque où dominaient les photographes occidentaux "parachutés" pour couvrir les réalités du Sud global.

Cette démocratisation s'accompagne d'une diversité technologique frappante. Le photographe soudanais Mosab Abushama a utilisé son téléphone portable pour documenter les troubles dans son pays – détail précisé dans la légende de l'exposition, signe d'une reconnaissance assumée de cette nouvelle réalité technique. Abushama décrit d'ailleurs sa démarche comme oscillant entre le documentaire et l'art conceptuel, soulevant une question fondamentale sur l'évolution du concours : que penser de ces lauréats qui font plus des projets d'art conceptuel que du journalisme ? Si l'art questionne et émeut, le photojournalisme se sert de plusieurs niveaux de compréhension, dont l'émotion, pour, avant tout, informer. Cette frontière de plus en plus floue interroge l'identité même du World Press Photo. Ce glissement pourrait élargir le public du WPP, mais au prix d’une dilution de sa mission première.

L'expansion du nombre de lauréats, de 33 en 2024 à 42 en 2025, témoigne également de cette volonté d'inclusivité. Le système régional, instauré récemment, garantit une représentation équilibrée des six régions du monde, offrant enfin une visibilité aux continents historiquement sous-représentés.

L’enfant de Gaza : un choix incontournable

La photo de l'année 2025, signée Samar Abu Elouf, présente Mahmoud Ajjour, enfant palestinien de 9 ans amputé des deux bras suite à un bombardement israélien. Cette image, d'une tendresse insoutenable, joue habilement sur le contraste entre le regard triste de l'enfant et la lumière d'espoir filtrant par une fenêtre.

Nathalie et moi devant la photo du petit Mahmoud Ajjour. Photo © Samir Bendjafer / RCI

La présence de cette photo prend une dimension particulière quand on sait le drame que les civils palestiniens vivent. L'impossibilité pour les photojournalistes étrangers d'accéder au territoire impose une perspective exclusivement interne, certes essentielle, mais nécessairement très subjective.

Paradoxalement, l'exposition sous-valorise cette photo historique dans sa scénographie, regrettable négligence pour une édition du 70e anniversaire.

La disparition du noir et blanc : symptôme d'une mutation esthétique

L'analyse rétrospective des 70 ans du concours révèle une transformation esthétique majeure : la quasi-disparition du noir et blanc pour la photo de l'année. Seuls deux lauréats en noir et blanc ont remporté ce prix suprême ces vingt dernières années, contrastant dramatiquement avec la prédominance historique de cette esthétique dans les décennies précédentes. Cette tendance, bien qu'il faille nuancer en précisant que d'autres catégories continuent d'honorer occasionnellement le noir et blanc, révèle néanmoins un changement profond dans les critères de sélection du jury pour l'image la plus emblématique.

Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, les demandes éditoriales contemporaines : les magazines privilégient désormais la couleur pour des raisons commerciales évidentes, tandis que le web et les réseaux sociaux favorisent les images colorées qui "sortent" davantage dans les flux numériques saturés. La concurrence avec la vidéo pousse également vers plus de spectaculaire chromatique.

Plus profondément, cette mutation reflète un changement générationnel. Les nouvelles générations de photographes, formées dans un environnement tout-couleur, maîtrisent moins l'exigeante discipline du noir et blanc. Cette technique, qui ne permet aucun camouflage des faiblesses compositionnelles derrière des effets chromatiques séduisants, constituait pourtant une véritable école de rigueur visuelle.

La perte est réelle sur le plan informatif. Le noir et blanc possédait des qualités uniques : hiérarchisation visuelle naturelle grâce aux contrastes lumineux, élimination du "bruit" chromatique permettant de se concentrer sur l'essentiel narratif, universalité transcendant les codes culturels liés aux couleurs. Chaque zone de l'image devait être pensée en termes d'information pure, créant cette densité narrative que seule cette esthétique pouvait apporter.

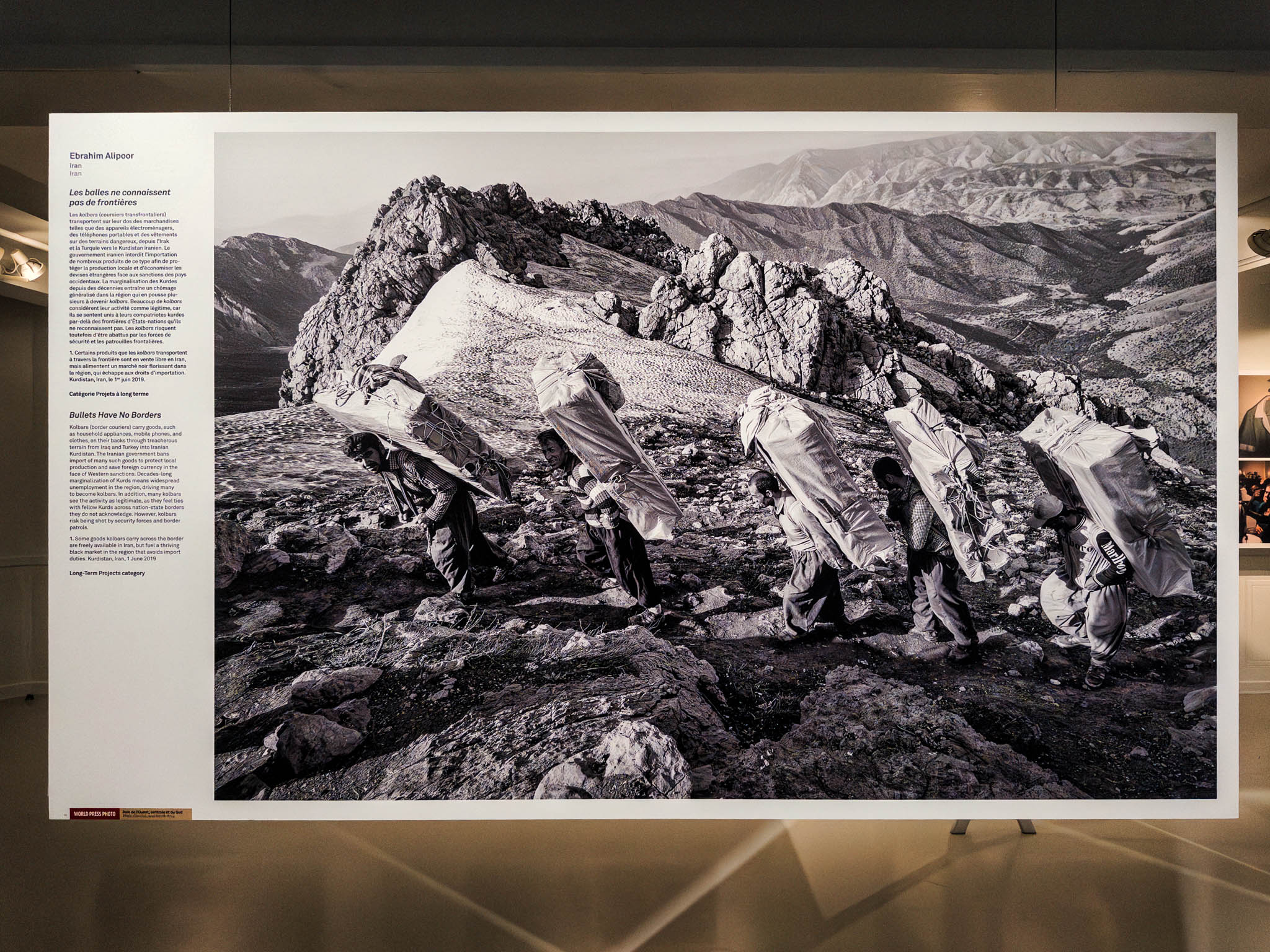

L'exception remarquable cette année : le projet "Bullets Have No Borders" d'Ebrahim Alipoor, documentant les passages clandestins de coursiers à la frontière du Kurdistan iranien. Ce travail d'infiltration à long terme, entièrement réalisé en noir et blanc, rappelle les grandes heures du photojournalisme "à l'ancienne". Sa présence parmi les lauréats sonne comme un rappel nostalgique d'une époque où la photographie de presse privilégiait la profondeur narrative à l'esthétisation séduisante, mais aussi comme une résistance assumée à l'uniformisation esthétique contemporaine.

En somme, l’effacement du noir et blanc traduit non seulement un glissement esthétique, mais aussi une perte de rigueur narrative.

Résistance à l'esthétisation : quand l'authenticité détonne

Cette recherche d'authenticité ne se limite pas au noir et blanc. La photo "Underground Field Hospital" de Nanna Heitmann, photographe allemande membre de Magnum Photos résidant à Moscou, illustre parfaitement cette résistance à l'esthétisation dominante. Son image d'un soldat blessé dans un hôpital de campagne souterrain près de Bakhmut détonne radicalement avec les images habituellement "léchées" des dernières années du concours.

Cette photographie, bien qu'en couleur, possède une qualité brute saisissante : grain apparent, rugosité assumée, éclairage naturel sans artifice. Dans cette photo, Heitmann et le New York Times qui l'a publiée, refusent les codes de l'embellissement numérique qui caractérisent trop souvent le photojournalisme contemporain. Sa technique rappelle l'esthétique du reportage de guerre traditionnel, où la vérité du terrain primait sur la séduction visuelle. Ceci dit, il va s'en trouver pour mentionner que sa composition joue sur les archétypes de l'iconographie religieuse. Quoi qu'il en soit, cette photo pourrait passer à l'histoire.

Cette approche contraste fortement avec l'instagramisation progressive du World Press Photo observée ces dernières années et déploré aussi par de nombreuses personnalités du milieu. Trop d'images lauréates semblent conçues pour l'impact viral plutôt que pour la profondeur documentaire : couleurs saturées, contrastes accentués, post-traitement évident visant à produire cet effet "wow" instantané si recherché sur les réseaux sociaux. Cette dérive transforme le photojournalisme en concours de beauté, où la forme prime sur le fond.

Le travail de Heitmann rappelle que la force d'une image de presse réside dans sa capacité à témoigner sans fard de la réalité, fût-elle dérangeante. Sa rugosité visuelle devient une garantie d'authenticité dans un univers saturé d'images retouchées et d'esthétiques préfabriquées.

Polémiques géopolitiques : les nouveaux défis du concours

L'édition 2025 a été marquée par des polémiques inédites autour de la représentation russe. Pour la première fois, le World Press Photo a subi les pressions du lobby pro-ukrainien, après avoir historiquement fait face aux lobbies israéliens.

Mikhail Tereshchenko, photographe de l'agence propagandiste russe TASS, a été primé pour sa couverture des manifestations géorgiennes. Sa déclaration ultérieure sur la "libération de Marioupol" a contraint l'organisation à prendre ses distances, révélant les limites de la démocratisation quand elle peut être instrumentalisée par des appareils de propagande. Toutefois, les légendes accompagnant son reportage respecte les règles du journalisme et évite la désinformation. Il faut dire que le fait qu’il travaille pour l’agence TASS n’était pas connu lorsque le jury lui a décerné son prix. Le jury attribue les prix en ne connaissant ni les photographes, ni les média pour qui ils travaillent. Le WPP a, par ailleurs admis qu’il révisera son processus d’attribution des prix.

Tout aussi troublant pour nous, le cas d'Aliona Kardash, dont la série primée relève davantage de la démarche d'auteur scénarisée que du photojournalisme documentaire, la photographe s'étant mise en scène pour illustrer son propos. Cette tendance, également visible chez Mosab Abushama qui revendique une approche entre documentaire et art conceptuel, soulève une interrogation fondamentale : le World Press Photo glisse-t-il vers un concours d'art contemporain ? Cette hybridation des genres, si elle enrichit le langage visuel, risque de diluer la mission informationnelle du photojournalisme.

Nouveaux thèmes, vieilles tensions

L'analyse thématique révèle l'émergence de nouveaux sujets dominants. Aux conflits traditionnels s'ajoutent désormais massivement les migrations et les changements climatiques, reflétant les préoccupations contemporaines. Cette évolution témoigne d'un photojournalisme plus conscient des enjeux planétaires à long terme.

Curieusement, les élections américaines — pourtant couvertes à outrance par les médias — n’apparaissent qu’à travers une seule image : la tentative d’assassinat de Donald Trump. Un choix révélateur de la hiérarchisation singulière opérée par le jury.

Certaines images soulèvent aussi de lourdes questions éthiques : une photographie d’une femme afghane, visage découvert lors d’une fête interdite par les talibans, pourrait mettre sa vie en danger. Jusqu’où le droit à l’information peut-il primer sur la sécurité des sujets photographiés ?

Résistance du photojournalisme d'immersion

À contre-courant de la logique de vitesse et d'instantanéité qui domine le paysage médiatique contemporain, certains projets primés en 2025 démontrent la persistance d'une approche plus exigeante :

- "Bullets Have No Borders" d'Ebrahim Alipoor sur les coursiers kurdes.

- "Path to Desperate Hope", une traversée du Darién Gap par des migrants, documentée sur quatre ans.

Ces projets maintiennent vivante une tradition fondamentale du photojournalisme : vivre avec son sujet, comprendre ses nuances, produire une documentation en profondeur plutôt qu'une série de clichés éphémères. Face à la pression de l'immédiateté numérique, ces photographes font le pari du temps long, rappelant que certaines réalités ne se révèlent qu'à celui qui sait attendre et s'immerger.

Un laboratoire pédagogique irremplaçable

À l’heure de la surabondance d’images et de l’émergence de l’intelligence artificielle générative, le World Press Photo joue un rôle crucial. Ses règles strictes — vérification des faits, analyse technique indépendante, interdiction de l’IA — en font une référence éducative solide.

Pour les étudiants en sciences humaines, cette exposition devient un terrain d’apprentissage essentiel : distinguer l’information authentique de la manipulation visuelle, et comprendre comment une image peut façonner une perception collective.

Conclusion : l'humanisation de l'information face aux défis contemporains

L'exposition World Press Photo Montréal 2025 révèle un concours en pleine transformation, tiraillé entre des évolutions positives (démocratisation géographique, diversité technologique) et de nouveaux défis (pressions géopolitiques, questionnements esthétiques). Cette tension créatrice reflète les mutations plus larges du photojournalisme contemporain, pris entre tradition documentaire et adaptation aux réalités numériques.

Mais au-delà de ces considérations techniques et esthétiques, il faut rappeler l'essence même du photojournalisme : informer sur les enjeux géopolitiques et sociaux en leur redonnant une dimension humaine. Les conflits sont évidemment très visibles dans cette édition 2025, mais ils ont besoin de l'être car ce sont des histoires tragiques qu'on réduit trop souvent à des paramètres, des statistiques et des jeux de forces où le facteur humain est évincé.

L'image de Mahmoud Ajjour, enfant palestinien mutilé, transforme les "11 000 enfants amputés de Gaza" en réalité tangible et bouleversante. Le soldat blessé photographié par Heitmann humanise les "centaines de milliers de victimes" du conflit ukrainien. Ces images ne se contentent pas d'illustrer l'actualité : elles la rendent viscéralement compréhensible, créant cette empathie indispensable à la compréhension des enjeux contemporains.

Dans notre époque de surinformation où les crises se succèdent à un rythme effréné, cette fonction d'humanisation devient cruciale. Face aux algorithmes qui nous bombardent de données désincarnées, le photojournalisme maintient cette connexion émotionnelle sans laquelle l'information reste abstraite et, ultimement, impuissante à susciter l'action citoyenne.

Soixante-dix ans après sa création, le World Press Photo demeure un baromètre irremplaçable de l'état du monde et de notre capacité collective à le documenter. Sa visite s'impose comme un exercice de citoyenneté visuelle dans notre époque saturée d'images, un moment d'arrêt nécessaire pour comprendre, analyser et, surtout, ressentir la complexité de notre monde.

Nathalie à Radio-Canada

Le lendemain matin, nous étions dans les studios de Radio-Canada. Nathalie était chroniqueuse invitée pour sa visite et sa critique du World Press Photo Montreal- 2025 à l’émission «Tout un matin» avec Patrick Masbourian.

Pour écouter Nathalie, suivez ce lien.

Nathalie dans le studio #1 de Ici Première (Radio-Canada), avec Patrick Masbourian.

Vous avez aimé cet article?

💬 Partagez vos réflexions

Vos perspectives enrichissent ma compréhension des territoires que nousexplorons ensemble. Écrivez-moi par courriel ici.

📬 Recevez les Carnets d’un vagabond

Rejoignez plus de 600 lecteurs. Chaque mois : un récit inédit, des nouvelles de mes projets en cours et une sélection commentée du Journal. Directement dans votre boîte courriel.

Autres façons de me soutenir :

🔥 Rejoignez "Autour du feu" (30$/an) Accès complet aux manuscrits du prochain livre en cours d’écriture, carnets de terrain, coulisses d’atelier, analyses et archives commentées. Une bibliothèque vivante du réel.

☕ Soutien ponctuel Pour que ces récits et archives restent en partage libre.

À propos de ma démarche

Explorer. Comprendre. Raconter.

Mon travail allie journalisme narratif, photographie documentaire et immersion prolongée sur le terrain.

🔗 En savoir plus sur ma démarche :

Manifeste de terrain |

Photographie documentaire et collaborative |

Journalisme narratif et écriture |

Mes projets