Quand l'Image Touche à l'Âme : Du Monochrome à l'Écologie de l'Attention

Texte et photos: M-A Pauzé

Dans un monde saturé d'images qui défilent à la vitesse de l'algorithme, cette série explore l'une des approches les plus exigeantes du photojournalisme : le regard analytique et contemplatif. Du noir et blanc de Sebastião Salgado aux défis de l'instagramisation, des fondements techniques aux pratiques de résistance cognitive, cette trilogie interroge ce qui distingue une image qui touche à l'âme d'une simple stimulation visuelle. Car si la couleur nourrit les yeux, certaines formes de vérité et de compréhension ne peuvent s'épanouir que dans le temps long, l'attention profonde et cette écologie du regard que notre époque menace d'oublier.

Article 1 :

Dans un monde saturé d'images colorées, pourquoi certaines photographies en noir et blanc continuent-elles de nous émouvoir profondément ? Une analyse des fondements techniques et esthétiques qui font du monochrome un langage visuel unique en photojournalisme. Les analyses spécifiques du monochrome en photojournalisme restent rares - cette série espère contribuer à combler ce manque critique.

Article 2 (à venir) :

L’approche contemplative peut-elle survivre à l'ère des algorithmes et de l'attention fragmentée ?

Article 3 (à venir) :

Face aux menaces de l'instagramisation, comment cultiver concrètement cette attention profonde que réclament les images les plus exigeantes ?

_____________________

Article 1/3

Le Noir et Blanc en Photojournalisme : De la Contrainte Technique à la Vision Humaniste

“Si la couleur nourrit les yeux, le monochrome touche à l’âme”

Dans l’univers saturé d’images colorées qui caractérise notre époque, le choix du noir et blanc en photojournalisme peut sembler anachronique. Pourtant, cette approche esthétique continue de nourrir les pratiques documentaires les plus exigeantes et les plus marquantes. Entre héritage technique, vision artistique et quête de vérité, le monochrome dessine un territoire photographique unique où se rencontrent l’art et l’information, la beauté et la conscience sociale.

Les Fondements Techniques : Une École de Rigueur

La Maîtrise de l’Exposition Absolue

L’apprentissage du noir et blanc en photojournalisme constitue une véritable école de rigueur technique. Contrairement à la photographie couleur, où des défauts d’exposition peuvent parfois être compensés par la richesse chromatique, le monochrome ne pardonne aucune approximation. Chaque nuance de gris doit être parfaitement contrôlée, de la prise de vue au développement final.

Cette exigence technique s’enracine dans la compréhension du système zonal d’Ansel Adams, adapté aux contraintes du photojournalisme. Le photographe doit apprendre à “pré-visualiser” le rendu final de ses images, anticipant comment les couleurs de la réalité se traduiront en valeurs tonales. Une compétence qui demande des années de pratique et une connaissance intime de son matériel.

L’Art de la Composition Pure

En noir et blanc, la composition devient l’épine dorsale de l’image. Sans la couleur pour structurer l’espace visuel ou attirer l’attention, le photographe doit maîtriser parfaitement les lignes de force, les rapports de masses, les contrastes tonaux et la répartition des éléments dans le cadre. Cette contrainte transforme chaque image en exercice de géométrie visuelle où rien ne peut être laissé au hasard.

Les maîtres du photojournalisme noir et blanc ont ainsi développé une grammaire visuelle sophistiquée, basée sur l’équilibre des formes, la tension des contrastes et la musicalité des rythmes visuels. Cette maîtrise technique devient indissociable de l’impact narratif final.

8 novembre 2008 -Rosalyn Mathias, 60 ans, submergée par l’émotion, étreint l’arbre qui a poussé à l’endroit même où elle a fait une fausse couche il y a 43 ans, après avoir disposé un cercle de feuilles de cèdre autour de lui. Entre 15 et 17 ans, à la suite de multiples agressions sexuelles, elle était tombée enceinte. Quarante-trois ans plus tard, elle revient sur ce lieu avec l’espoir d’y trouver la paix, s’adressant à la fois à son enfant perdu… et à son enfance volée. © M-A Pauzé - 2008.

La Lecture de la Lumière

Le noir et blanc exige une relation particulière à la lumière, non plus considérée pour sa température ou sa couleur, mais pour sa qualité sculpturale. Le photojournaliste apprend à lire les ombres et les hautes lumières comme autant d’outils narratifs, utilisant la lumière naturelle ou artificielle pour révéler les volumes, créer des atmosphères, guider le regard.

Cette approche technique forge une sensibilité particulière : celle de voir le monde en termes de contrastes et de nuances plutôt qu’en termes chromatiques. Une vision qui influence profondément l’approche documentaire et la sélection des sujets.

L'artiste Anishnabe sculptant une de ses oeuvres les plus importantes. Cette sculpture marquait son grand retour après plusieurs années d'autodestruction. Dans les mois et les années qui suivirent, la carrière d'artiste de Frank prit son envol pour devenir un des artistes autochtones les plus en vue. Photo argentique sur film Tri-X de Kodak: © M-A Pauzé - 2010

L’Héritage Historique : Les Fondations du Langage Photographique

L’Âge d’Or du Photojournalisme

Le photojournalisme moderne s’est construit en noir et blanc, non par choix esthétique mais par nécessité technique. Les années 1930 à 1970 ont vu naître un langage visuel dont nous sommes encore tributaires. Robert Capa sur les plages de Normandie, W. Eugene Smith dans ses essais sociaux, Henri Cartier-Bresson saisissant “l’instant décisif” : toutes ces images fondatrices parlent en noir et blanc.

Cette période a établi des codes durables. Le monochrome est devenu synonyme de sérieux journalistique, d’authenticité documentaire, de profondeur analytique. Un héritage qui continue d’influencer notre perception contemporaine : inconsciemment, nous attribuons encore au noir et blanc une crédibilité particulière, un gage d’objectivité et de réflexion.

La Construction d’une Mythologie Visuelle

Les grands magazines illustrés comme Life, Paris Match ou Magnum Photos ont forgé notre imaginaire collectif à travers le noir et blanc. Cette esthétique est devenue indissociable des grands événements du XXe siècle : guerres, révolutions, transformations sociales. Le monochrome porte ainsi en lui une charge mémorielle considérable.

Cette dimension historique n’est pas neutre en photojournalisme contemporain. Choisir le noir et blanc aujourd’hui, c’est convoquer cet héritage, s’inscrire dans cette tradition, mais aussi assumer le poids de cette référence. Une responsabilité qui exige une réflexion approfondie sur la pertinence de ce choix.

Sebastião Salgado : Le Paradigme Humaniste

Une Philosophie de l’Image

L’approche de Sebastião Salgado, décédé en mai 2025, illustre parfaitement comment le noir et blanc peut servir une vision humaniste du photojournalisme. “La photographie est un langage qui permet aux autres de voir ce que vous avez vu”, expliquait-il. Cette conception de la photographie comme langage universel trouve dans le monochrome son expression la plus pure.

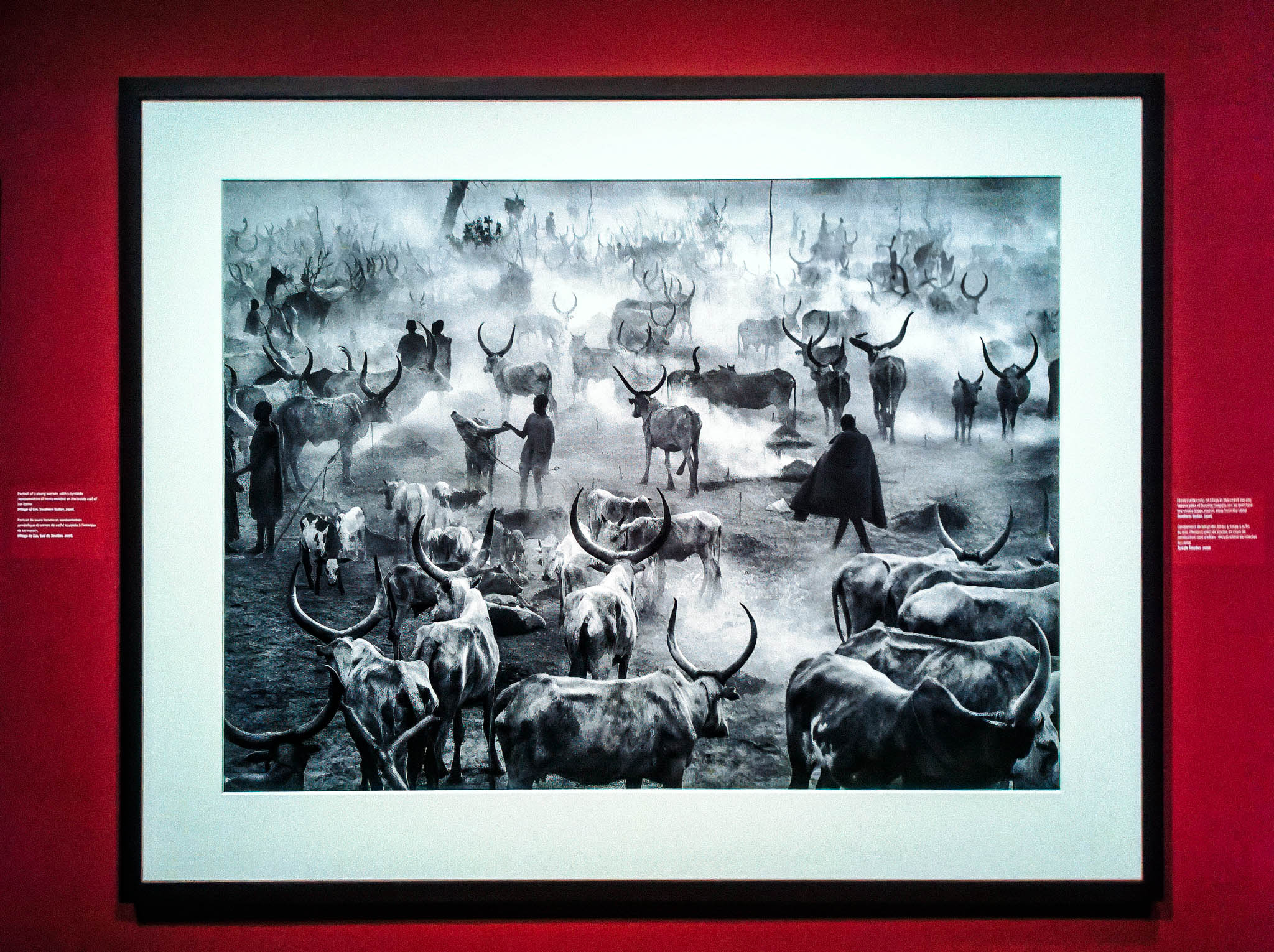

Dinkas, Sud Sudan, 2006. Photo de Salgado lors de l'exposition de Genesis, son dernier projet, à Toronto en 2013.

“La photographie est profondément subjective. C’est ma manière de voir : mes images sont faites de mes idées politiques et idéologiques”, assumait Salgado. Cette honnêteté dans la subjectivité, loin de trahir l’objectivité journalistique, la redéfinit. Le noir et blanc devient alors un filtre conscient, un outil d’interprétation assumé au service d’une vérité plus profonde que la simple reproduction chromatique.

La Maîtrise du Temps Narratif

“La prise de vue sur le terrain ne représente qu’un pour cent du temps. Le temps de réflexion, c’est-à-dire, la préparation, la conception, la recherche d’une idée, nécessite toute une vie”, révélait Salgado. Cette philosophie du temps long trouve dans le noir et blanc un allié naturel. Le monochrome assure une cohérence esthétique absolue malgré l’évolution technique, les changements d’équipement, et les variations de conditions de terrain.

Ses grands projets - “Workers”, “Migrations”, “Genesis” - s’étalaient sur des années, parfois des décennies. Cette unité esthétique renforce la force narrative globale, permettant au spectateur de se concentrer sur la progression du récit plutôt que sur les variations techniques.

L’Esthétisation au Service du Message

Contrairement aux critiques qui lui reprochent une “esthétisation de la misère”, Salgado défendait “la puissance d’évocation du noir et blanc comme un droit à l’interprétation de la réalité mais aussi, et peut-être surtout, comme une manière de magnifier la dignité intrinsèque des femmes et des hommes qu’il photographiait.

Cette beauté formelle ne constitue pas une trahison du réel, mais un moyen de rendre visible l’invisible, de donner une dignité visuelle à ceux que la société ignore. “Ce que j’ai photographié, je l’avais d’abord vécu”, rappelait-il, ancrant sa démarche esthétique dans une expérience humaine authentique.

Tyler Hicks : L’Éthique de la Simplicité

La Philosophie du Dépouillement

À l’opposé de l’approche esthétisante de Salgado, Tyler Hicks incarne une autre voie du photojournalisme monochrome ou déssaturé. “Mon travail est de documenter de la façon la plus simple et directe possible les nouvelles qui se déroulent devant moi”, affirme ce photographe du New York Times spécialisé dans les conflits.

Cette philosophie de simplicité se traduit visuellement par une approche souvent déssaturée, particulièrement visible dans ses reportages en Afghanistan, Somalie et Libye. Ses images utilisent fréquemment des couleurs atténuées et des contrastes volumétriques accentués, préservant l’information contextuelle sans tomber dans la spectacularisation.

La Responsabilité du Témoin

“Quand vous vous mettez dans l’espace de quelqu’un d’autre, vous vous impliquez dans le monde de quelqu’un d’autre. Essayer d’éteindre ces expériences après coup serait mal. Vous avez une responsabilité à la fois envers vous-même et envers vos sujets de vous souvenir d’eux”, explique Hicks.

Cette éthique de la responsabilité trouve dans la dessaturation subtile un outil parfait : maintenir la vérité factuelle tout en évitant l’exploitation visuelle de la souffrance. L’information reste intacte, mais l’approche visuelle respecte la dignité des sujets.

L’Évolution Contemporaine : La Dessaturation Subtile

Une Troisième Voie

Entre le noir et blanc radical et la couleur pleine, émerge une approche sophistiquée qui répond aux défis contemporains du photojournalisme. La dessaturation subtile associée à un fort contraste des volumes permet d’atteindre pratiquement les mêmes objectifs narratifs que le monochrome tout en préservant l’information chromatique essentielle.

Exemple de dessaturation subtile appliquée au photojournalisme : les couleurs sont préservées pour l'information contextuelle mais atténuées pour privilégier les volumes et les expressions. © M-A Pauzé, Sahara tunisien, 2005 et Estuaire de la rivière George, 2014.

Cette technique, que j'expérimente dans ma propre pratique de reporter visuel, trouve ses praticiens chez des photojournalistes comme Kadir van Lohuizen, reconnu pour ses projets au long cours sur les fleuves du monde, la montée du niveau des mers et les migrations. Dans ses séries environnementales comme “Wasteland” ou “Where Will We Go?”, on observe cette palette déssaturée où les couleurs restent présentes pour l’information mais suffisamment atténuées pour ne pas distraire du message principal.

Les Avantages de l’Hybridation

Cette approche hybride offre plusieurs bénéfices narratifs :

Préservation informationnelle : les éléments chromatiques cruciaux (drapeaux politiques, uniformes, signalétique) restent lisibles sans sacrifier la profondeur contemplative du monochrome.

Concentration narrative : l’œil se porte naturellement sur les volumes, les expressions et les rapports humains plutôt que sur les détails chromatiques séduisants mais secondaires.

Intemporalité contrôlée : l’image échappe partiellement à son contexte temporel immédiat sans perdre son ancrage factuel, créant cette “distance réflexive” similaire à l’emploi du passé en littérature.

Impact émotionnel renforcé : la subtilité chromatique crée une atmosphère plus introspective, dirigeant l’attention vers l’essentiel humaniste du sujet.

Une Approche Personnelle : La Distance Réflexive

Le Monochrome comme Temporalité Narrative

Comme l’emploi du passé en littérature permet la réflexion et l’analyse, le monochrome - qu’il soit radical ou obtenu par dessaturation - instaure une temporalité particulière qui transforme l’événement brut en matière contemplative. Cette distance n’est pas un éloignement de la réalité, mais un outil pour mieux la saisir.

Cette analogie entre temps narratif et approche visuelle révèle la sophistication du choix monochrome contemporain. Il ne s’agit plus seulement d’une contrainte technique ou d’un parti pris esthétique, mais d’un outil narratif conscient qui permet de dépasser l’anecdotique coloré pour atteindre l’universel.

La Hiérarchisation du Sens

Dans un monde saturé d’informations visuelles, le noir et blanc - ou sa variante désaturée - devient un outil de hiérarchisation. Il signale une intention particulière : celle de proposer une lecture approfondie plutôt qu’une consommation immédiate. Cette approche trouve sa justification dans certains sujets qui méritent cette profondeur : enquêtes sociales, portraits de société, témoignages historiques.

15 juin 2013, embouchure de la rivière George - Selima Onalyk et Minnie Etok Morgan, toutes les deux dans la soixantaine, passent de nombreuses journées à leur campement traditioinnel. De nombreuses études ont montré une diminution de l'utilisation des tentes au profit de camps fixes en bois ou des cabanes. © M-A Pauzé - Kangiqsualujjuaq, 2013

L’Honnêteté dans la Subjectivité

Contrairement à la couleur qui peut prétendre à une objectivité documentaire, l’approche monochrome assume ouvertement sa dimension interprétative. Cette honnêteté dans l’artifice peut paradoxalement servir la vérité journalistique. En revendiquant clairement son statut d’interprétation visuelle, elle libère le photographe de l’illusion de neutralité pour se concentrer sur la justesse du propos.

Les Défis et Perspectives Contemporains

L’Équilibre Information-Esthétisation

Le principal défi du monochrome contemporain - qu’il soit radical ou nuancé - réside dans l’équilibre entre recherche esthétique et fidélité informationnelle. La dessaturation subtile répond en partie à cette problématique en préservant les codes couleur nécessaires tout en bénéficiant des qualités narratives du monochrome.

Cette approche technique trouve sa pertinence dans de nombreux contextes contemporains : manifestations politiques où il faut conserver les couleurs des drapeaux tout en privilégiant les visages et les gestes, reportages sociaux où maintenir les codes vestimentaires informatifs tout en révélant l’humanité des sujets, ou conflits où préserver les éléments d’identification nécessaires tout en évitant la spectacularisation colorée.

L’Adaptation aux Nouveaux Médias

Dans l’écosystème médiatique digital, où les images défilent rapidement sur les écrans, ces approches monochromes ou désaturées doivent prouver leur capacité à capter l’attention sans sacrifier leur profondeur contemplative. C’est un défi technique et narratif : comment conserver l’impact réflexif du monochrome dans un environnement de consommation rapide ?

La réponse réside peut-être dans cette subtilité technique de la dessaturation contrôlée, qui permet de se démarquer visuellement tout en maintenant une accessibilité immédiate.

Vers une Pratique Consciente et Justifiée

Les Critères de Pertinence Contemporains

Une approche mature du monochrome en photojournalisme impose des critères rigoureux. Qu’il s’agisse de noir et blanc radical ou de dessaturation subtile, le choix doit être justifié par son service au message journalistique plutôt que par une recherche de distinction artistique.

Ces techniques trouvent leur pertinence dans les sujets qui bénéficient de cette approche : témoignages historiques, enquêtes sociales au long cours, portraits humains, documentaires environnementaux. Autant de territoires où la profondeur prime sur l’immédiateté, où la réflexion enrichit l’information.

L’Évolution des Outils et des Possibilités

Les possibilités offertes par le numérique transforment radicalement la pratique. La conversion post-production permet un contrôle inédit sur le rendu final, une précision dans la gestion des contrastes, des nuances et de la dessaturation qui ouvre de nouvelles perspectives narratives. Cette évolution technique doit servir la vision plutôt que la remplacer.

Le dosage subtil entre couleur préservée et dessaturation sélective exige une maîtrise fine du post-traitement et une vision claire de l’objectif narratif. Trop de dessaturation et l’information se perd ; pas assez et l’effet contemplatif recherché ne se produit pas.

L’Âme Touchée par l’Épure

L’intuition selon laquelle “le monochrome touche à l’âme” trouve sa justification dans cette capacité unique du noir et blanc - ou de ses déclinaisons contemporaines - à révéler l’invisible dans le visible. En supprimant ou en atténuant la séduction immédiate de la couleur, il oblige le regard à chercher plus profond : dans l’émotion pure, dans l’universalité de l’expérience humaine, dans la poésie du quotidien.

Comme l’observe Salgado : “Je vis dans le miroir de mes images”. Cette réflexivité du regard photographique, amplifiée par l’épurement chromatique, transforme l’acte documentaire en introspection collective. Le photographe ne fait pas que montrer ; il révèle, il questionne, il fait réfléchir.

La Résistance par la Beauté

Dans un monde où l’information abonde mais où la compréhension se raréfie, la fonction contemplative du photojournalisme monochrome ou désaturé retrouve toute sa pertinence. Non comme nostalgie d’un âge d’or révolu, mais comme outil contemporain de résistance à la superficialité, d’approfondissement du regard, de révélation de ce qui, dans l’humain, échappe aux apparences premières.

Cette approche défend “la beauté comme une forme de résistance, de sagesse… la lumière comme une force, une promesse”. Le monochrome devient alors ce qu’il a toujours été dans les mains des maîtres : non pas une limitation, mais une libération. Non pas un appauvrissement, mais une concentration. Non pas un retour en arrière, mais une plongée vers l’essentiel.

Conclusion : L’Évolution d’un Langage

Le noir et blanc en photojournalisme, enrichi aujourd’hui par les techniques de dessaturation subtile, dessine un territoire expressif en constante évolution. De la contrainte technique historique à la sophistication numérique contemporaine, de l’approche humaniste de Salgado à l’éthique documentaire de Hicks, ce langage visuel continue de se réinventer.

Qu’il soit radical ou nuancé, le monochrome demeure un choix légitime et puissant, à condition qu’il soit habité par une intention claire, soutenu par une maîtrise technique irréprochable, et guidé par une éthique documentaire rigoureuse. Dans cette exigence réside sa force : transformer l’information en connaissance, l’événement en compréhension, l’image en mémoire.

Car si la couleur nourrit effectivement les yeux, le monochrome - dans toutes ses déclinaisons contemporaines - nourrit la réflexion. Et c’est précisément dans cette fonction contemplative que réside son avenir, sa légitimité, et sa nécessité dans le paysage médiatique contemporain.

Pour Aller Plus Loin

Sebastião Salgado : L'Humanisme en Noir et Blanc

"Le Sel de la Terre" (Wim Wenders, 2014) - Portrait intime du photographe

- Analyse approfondie : "Sebastião Salgado's View of Humanity" - New Yorker - Réflexion critique sur son approche humaniste

- Essai: "Salgado: l"image comme héritage et comme langage" - Cet essai d’Influencia examine la puissance narrative de l’œuvre de Salgado, mettant en évidence comment ses images vont au-delà de la simple documentation pour devenir des récits visuels profonds.

- Livre fondamental : "Genesis" (Taschen, 2013) - Son projet le plus ambitieux sur la planète

Tyler Hicks : L'Éthique du Terrain

Tyler Hicks discute de son travail et de sa vision du photojournalisme.

- Archives New York Times : nytimes.com/by/tyler-hicks - Son travail récent

- Son travail à couvrir l'Afghanistan pendant 20 ans: A photographer's journal

- Tyler Hicks y prépare et transmet des photos depuis l’une des régions les plus inhospitalières au monde vers le New York Times ; bien que datant de 2008, la vidéo illustre comment la technologie a transformé le photojournalisme. Tyler Hicks en Afghanistan – Processus de transmission des photos

Kadir van Lohuizen : L'Environnement en Question

- Agence NOOR : noorimages.com/kadir-van-lohuizen

- Projets majeurs : "Wasteland", "Where Will We Go?", "Via PanAm"

- Cet article explore comment Kadir van Lohuizen, au fil de ses reportages, s’est progressivement engagé dans des actions concrètes liées aux enjeux environnementaux qu’il documente. Il y est question de son approche immersive, de sa volonté de comprendre les causes profondes des problématiques et de son désir de susciter un changement réel à travers ses images. L’article met en lumière son évolution du simple témoin à l’acteur engagé, illustrant ainsi l’évolution de son style photographique et de sa démarche documentaire. Du reportage photographique à l’action

Technique et Histoire du Monochrome

La Fondation Henri Cartier-Bresson revient sur l’œuvre du photographe et de son ouvrage « Images à la sauvette » sorti en 1952. "Images à la sauvette" constitue une excellente suite de lecture au présent article. Cartier-Bresson articule précisément comment le noir et blanc permet de révéler "la géométrie cachée" d'une scène. Ses réflexions sur la composition et le contraste enrichissent la compréhension théorique du monochrome. Là où mon article examine le noir et blanc comme choix éditorial, Cartier-Bresson l'élève au rang de vision du monde. Sa conception de la photographie comme "reconnaissance simultanée d'un fait et de l'organisation rigoureuse des formes" éclaire les mécanismes profonds du monochrome narratif. Le livre documente l'âge d'or du photojournalisme noir et blanc, offrant des exemples canoniques pour illustrer vos analyses théoriques. Cartier-Bresson montre comment le monochrome transcende l'actualité pour atteindre l'universel - une perspective précieuse pour comprendre pourquoi certaines images journalistiques en noir et blanc marquent durablement les consciences.

- Magnum Photos : magnumphotos.com - Archives des maîtres du N&B

- "Image à la sauvette" - Henri Cartier-Bresson (livre fondateur, 1952)

- Article EMULSIVE - "Why shoot black and white film for documentary photography?" (2021)

~~~~~

Vous avez apprécié cet article?

Si mes textes, mes photos ou mes vidéos vous touchent, vous pouvez m’encourager en m’offrant un café — un petit geste simple pour soutenir la création de contenu de qualité.

Ce lien vous permet de faire un don de 3 $ en toute sécurité, sans créer de compte, et de laisser un mot si le cœur vous en dit.

Vous pouvez aussi échanger directement avec moi, laisser vos commentaires et partager vos impressions ou poser vos questions sur le billet relié à cet article dans la section «Publications» de mon microblogue « Autour du feu ».

Merci de votre présence, et au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs!

Note sur la démarche

Ce récit s’inscrit dans une approche d’écrivain-reporter visuel, alliant rigueur journalistique, écriture immersive et photographie documentaire. Chaque image, chaque texte, est né d’une expérience vécue, où j’étais non seulement témoin, mais aussi partie prenante de l’histoire.

Explorer. Comprendre. Raconter. — Ce mantra guide ma pratique depuis toujours.

🔗 En savoir plus sur ma démarche :

Photographie documentaire et collaborative | Journalisme narratif et écriture