Le Premier Automne du Huard

Observations naturalistes d’un plongeon huard en Haute-Mauricie.

Texte et illustration de M-A Pauzé. Photos de M-A Pauzé et N. Sentenne

Il y avait cette complainte qui traversait le lac au petit matin. Un long cri mélancolique qui portait sur des kilomètres, rebondissait contre les berges rocheuses, se perdait dans la forêt boréale. Une brume de fin d’été flottait sur le miroir glacé du lac. Des gouttelettes ruisselaient encore sur les branches d’épinette. C'était un appel parental, pressant, répété. Et là, dans la baie protégée, l'adolescent plongeon huard continuait tranquillement ses affaires — toilettage méticuleux, plongée de trente secondes, cercles exploratoires — comme si cette voix ne le concernait aucunement.

J'observais cette désobéissance depuis la berge, et je ne pouvais m'empêcher de sourire. L'adolescence, manifestement, est universelle.

C'était fin août. Le lac était encore généreux, les eaux chaudes grouillaient de poissons. Aujourd'hui, fin octobre, tout a changé. Le lac se refermera bientôt sous la glace, et le jeune plongeon se prépare pour le grand voyage. Mais pour comprendre ce départ imminent, il faut revenir à cet été d'apprentissage.

Tout l’été, depuis notre vieux camp de chasse en bordure d’un lac de tête, j’ai observé la famille de plongeons huards.

Au cœur de la Haute-Mauricie, sur ce lac aux eaux cristallines bordé d’épinettes et de bouleaux, l’été 2025 avait commencé sous les meilleurs auspices. Comme chaque été, un couple de plongeon huard partageait ce lac de tête avec nous. Au début juillet, nous ne voyions que le mâle. Nous savions, par expérience, que la femelle nichait sur une petite île de roche à l’autre bout du lac. Dans nos rondes en canot, nous évitions de nous approcher de l’île pour ne pas la déranger. Avec nos jumelles, nous l’observions de loin. Son nid était de l’autre côté de l’île, sur un rocher à fleur d’eau et entouré de broussailles.

Vers la mi-juillet, deux petites boules de duvet rayées suivaient fidèlement leurs parents, incarnation parfaite de la réussite reproductive dans ces contrées sauvages. Il n’en était pas ainsi tous les étés. La nature boréale ne fait pas de cadeaux et elle nous l’a rappelé brutalement.

Quelques jours après cette première observation encourageante, un pygargue à tête blanche juvénile, encore maladroit dans ses techniques de chasse mais déjà redoutable par sa seule présence, survola le lac pendant de longues minutes. Les cris stridents et répétés des parents huards - ces “gueulades” territoriales qui résonnèrent entre les berges rocheuses - témoignèrent d’une détresse parentale face à cette menace aérienne imminente.

Malgré leur vigilance et leurs tentatives désespérées d’intimidation vocale, l’inévitable se produisit : dans les jours qui suivirent le passage du rapace, un seul poussin accompagnait encore ses parents. Cette perte, dramatique mais hélas statistiquement courante chez les plongeons huards (où la mortalité juvénile peut atteindre 50%), transforma instantanément la dynamique familiale. Toute l’attention parentale se concentra désormais sur l’unique survivant, intensifiant les soins et la protection autour de ce jeune qui portait maintenant tout l’espoir reproducteur de la saison.

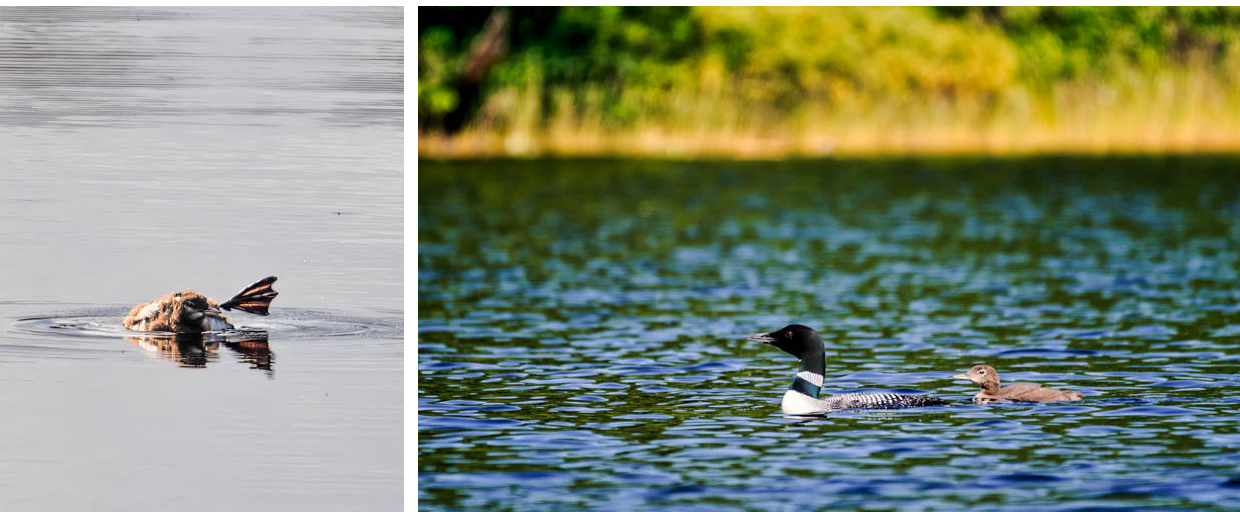

Le bébé plongeon apprenait à se faire sécher les plumes en suivant sa mère.

La réorganisation familiale post-tragédie révéla rapidement une répartition des tâches parentales d’une efficacité remarquable. La femelle prit en charge l’enseignement des comportements essentiels - notamment cette gestuelle cruciale du séchage des ailes que le jeune devait maîtriser pour maintenir l’imperméabilité de son plumage. Le mâle, de son côté, intensifia ses activités de pourvoyeur, multipliant les expéditions de pêche pour nourrir cette progéniture désormais unique et d’autant plus précieuse.

Vers le 10 août, une étape cruciale fut franchie. Le jeune plongeon, qui avait passé ses premières semaines à perfectionner l’art de nager en surface et à se familiariser avec son environnement aquatique, maîtrisa enfin la plongée sous-marine. Ses premiers essais, encore maladroits et de courte durée, marquaient néanmoins le début de son émancipation graduelle et l’amorce visible de sa mue : les premiers duvets commençaient à céder la place aux plumes plus fonctionnelles de l’adulte.

C’est précisément à ce moment-là que les parents semblèrent adopter une stratégie éducative remarquable : l’abandon temporaire contrôlé. Avec une précision qui témoigne d’un instinct parental sophistiqué, ils commencèrent à laisser leur progéniture seule dans des baies protégées pendant de courtes périodes.

Ces premiers abandons, d’une durée de quelques minutes seulement, coïncidaient avec des activités parentales spécifiques : séances de pêche collaborative dans les zones plus profondes du lac, ou interactions sociales avec des plongeons de passage. Le choix de ces moments révélait une planification remarquable : plutôt que d’exposer leur jeune aux risques des eaux profondes ou aux tensions territoriales avec des congénères, les parents préféraient le laisser en sécurité dans son environnement maîtrisé.

Puis les minutes sont devenues vingt, puis trente. Simultanément, l’apprentissage vocal s’intensifiait de manière spectaculaire. Les vocalises parentales, ces tremolos et complaintes caractéristiques qui font l’âme de la forêt boréale, résonnaient de plus en plus fréquemment sur le lac. Cette intensification ne relevait manifestement pas du hasard : elle constituait une véritable école vocale pour le jeune. Et effectivement, vers la mi-août, un phénomène sonore nouveau perça l’atmosphère matinale - un petit cri court et sans variation de tonalité qui s’entremêlait timidement aux vocalises plus complexes des parents, premiers balbutiements vocaux distinctement reconnaissables de l’adolescent plongeon.

Au matin du 23 août, la scène d’abandon se répèta. Les parents sont partis — encore — rejoindre un groupe de visiteurs. Le jeune était seul depuis une bonne vingtaine de minutes. Puis vint cet appel parental, ce "wail" caractéristique qui devrait déclencher une réunification immédiate.

Mais non.

Loin de manifester du stress, de l’anxiété ou des tentatives de rejoindre ses parents disparus, l’adolescent plongeon démontrait une remarquable sérénité autonome. Il vaquait à ses occupations avec une concentration d’adulte en devenir : recherche active de poissons dans les hauts-fonds, toilettage méticuleux de son plumage en transformation où apparaissaient désormais les premières traces du plastron blanc de l'adulte, exploration méthodique de son territoire temporaire en effectuant des cercles réguliers. Ses plongées, d’une durée désormais respectable d’environ trente secondes, témoignaient d’une technique maîtrisée et d’une confiance nouvellement acquise en ses capacités de chasseur indépendant.

Ses parents durent abandonner leur stratégie vocale et revenir physiquement vers lui. Ce n'est qu'une fois à distance raisonnable — ni trop près, ni trop loin — qu'il daignait, à son tour, se diriger vers eux, pendant qu'un parent maintenait sa complainte mélodieuse qui se répandait dans l'écho matinal du lac.

Le petit plongeon attendait patiemment le retour de ses parents.

Cette désobéissance calculée n’était probablement pas un dysfonctionnement. Je me suis dit que ça devait être une étape développementale cruciale, programmée pour faciliter la transition vers l'autonomie complète. L'adolescent affirmait son indépendance, testait les limites, apprenait qu'il pouvait survivre sans réponse parentale immédiate à chaque appel.

Pendant que les adultes s'adonnaient à leurs chasses coordonnées spectaculaires, l’adolescent fit quelque chose de profondément sage : il ne participait pas.

Tête délicatement posée sur ses ailes repliées, corps flottant paisiblement, il se reposait. Cette attitude m'intriguait. Était-ce que les nuits exigeaient de lui une vigilance épuisante qui le forçait à récupérer pendant les matinées calmes? Les jeunes plongeons, vulnérables et inexpérimentés, doivent maintenir une attention soutenue face aux prédateurs nocturnes — visons, loutres, gros brochets — que leurs parents expérimentés détectent mieux.

Ou s'agissait-il simplement de la sagesse instinctive d'un organisme en croissance qui économise ses forces pour les défis à venir? Cette capacité à ignorer les distractions sociales adultes révélait une maturité comportementale surprenante. Il semblait savoir ce dont il avait besoin.

Ce que révélait aussi ces observations, c'est une dimension communautaire que je ne connaissais pas chez une espèce réputée farouchement très territoriale. Des rassemblements temporaires de plusieurs plongeons sur ce lac normalement défendu avec vigueur, donnaient lieu à des scènes que je n’avais jamais vu. Premièrement, il y a les chasses coordonnées, efficaces où quatre, parfois huit plongeons synchronisaient leurs mouvements sous-marins dans une chorégraphie aquatique impressionnante. Comme une famille d’épaulards. Mais il y avait aussi des moments purement récréatifs : éclaboussures joyeuses, plongées ludiques sans objectif apparent de chasse, interactions dont la fonction précise m'échappe mais qui manifestement remplissent un rôle important.

Échange d'informations sur les conditions migratoires? Renforcement des liens sociaux avant le grand départ? Expression de bien-être collectif? Peut-être tout cela à la fois.

Et pendant ces rassemblements, la surveillance parentale se répartissait avec sophistication : un parent rejoignait le groupe social, maintenant ces liens communautaires, tandis que l'autre, positionné à mi-chemin entre le groupe et le jeune huard, adoptait une position de surveillance distante mais constante. Équilibre délicat entre besoins sociaux adultes et responsabilités parentales toujours présentes bien qu'allégées.

Ces rassemblements duraient quelques minutes. Trente tout au plus, puis dans un vacarme étourdissant, les visiteurs prenaient leur envol, laissant les deux parents retourner à leur jeune huard.

Les premiers gels

Fin octobre maintenant. Le lac a changé de visage. Certains matins craquent sous le gel, et une fine pellicule de glace commence à border les anses abritées — cette glace fragile qui se forme et se défait au rythme du soleil, prélude à l'emprisonnement hivernal qui viendra bientôt. Les pluies d'automne s'entremêlent avec les premiers flocons de neige. La forêt boréale hésite entre deux saisons, comme suspendue dans cette transition brutale qui caractérise ces latitudes nordiques.

Le jeune plongeon aussi a changé. Son plumage a achevé sa transformation : plus de duvet de l'enfance, mais pas encore les contrastes francs des adultes reproducteurs. Il porte maintenant cette livrée intermédiaire caractéristique des juvéniles — brun-gris avec des bordures claires sur les plumes supérieures qui lui donnent un aspect écaillé, presque reptilien. Ses yeux ont viré au brun-rouge, ce regard ancien qui semble contenir déjà toute la mémoire migratoire de son espèce. Comme tous les plongeons, à ce moment de l’année, il a revêtu son plumage d'hiver, plus terne que la parure estivale, mieux adapté à la discrétion des eaux côtières où il passera les prochains mois.

Il est seul désormais. Complètement autonome. Ses parents ont disparu — partis peut-être il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière. Il ne dépend plus d'eux pour se nourrir. Ses plongées sont efficaces, précises. Il connaît chaque recoin de ce lac, chaque haut-fond poissonneux.

Mais ce qui marque vraiment ces derniers jours d'octobre, c'est la symphonie vocale qui emplit le lac. Les tremolo nerveux qui résonnent dans l'air froid. Les cris plaintifs qui portent sur des kilomètres. Ces vocalises profondes qui font vibrer quelque chose d’ancestral dans la poitrine. Ces vocalises ne sont plus des appels parentaux ou des leçons éducatives — ce sont des messages entre voyageurs qui se préparent, s’informent, se coordonnent peut-être pour le grand départ. Une longue plainte face à la solitude qui s’annonce.

Parfois, un petit groupe se forme en réponse à son chant mélancolique — trois, quatre huards se retrouvent au centre du lac. Ils ne chassent pas ensemble. Ils flottent simplement, échangent quelques vocalises, comme s'ils se rappelaient mutuellement l'urgence qui monte : il faut partir avant que la glace ne ferme le lac pour de bon.

Bientôt — peut-être demain, peut-être dans trois jours — ce jeune entreprendra son premier voyage épique vers les côtes atlantiques. Périple de plusieurs milliers de kilomètres qui le mènera peut-être jusqu'aux eaux tempérées du Golfe du Mexique.

Seul, ou avec quelques congénères de son âge.

Mais de toute façon, seul dans sa propre expérience de ce voyage inaugural.

La course entre deux mondes

J'ai déjà vu ce moment. Pas avec ce jeune précisément, mais avec d'autres avant lui. Cette course sur l'eau qui précède l'envol — moment d'une violence physique saisissante qui contraste brutalement avec l'élégance habituelle du plongeon.

Les pattes frappent la surface en rafales rapides, créant des gerbes d'éclaboussures qui explosent de chaque côté. Les ailes battent furieusement, encore et encore, dans un effort qui semble presque désespéré. Le corps s'allonge horizontalement, le cou tendu vers l'avant. Et pendant ces quelques secondes interminables, le huard n'est ni oiseau aquatique ni oiseau volant — il est cette chose étrange suspendue entre deux éléments, courant sur l'eau comme pour fuir quelque chose d'invisible.

Ce qui me fascine le plus dans ce moment, c'est le reflet. Juste avant que les éclaboussures ne le brisent, on voit cette image parfaite du huard doublée dans l'eau calme — puis tout éclate. Le reflet se désintègre en mille fragments liquides. Et soudain, l'oiseau n'est plus attaché à son double. Il s'arrache à la surface, s'élève, devient autre.

C'est peut-être l'image la plus juste de ce que signifie partir : ce n'est pas une glissade douce vers l'autonomie, c'est un effort brutal qui brise les reflets familiers. Il faut frapper l'eau encore et encore, battre des ailes jusqu'à ce que les muscles brûlent, courir sur ce qui nous portait si confortablement pour enfin s'en détacher.

Pas de grâce facile. Juste cette course furieuse entre deux mondes.

Les abandons temporaires progressifs prendraient alors tout leur sens. Ils prépareraient graduellement le jeune aux réalités impitoyables de la survie autonome tout en maintenant un filet de sécurité discret mais efficace. Cette approche éducative progressive, qui s'intensifie en fonction du développement des capacités juvéniles, maximiserait statistiquement ses chances de survie lors de cette première migration critique.

Le jeune plongeon huard porte ainsi en lui tous les outils nécessaires : techniques de plongée maîtrisées, capacités de chasse autonome développées, gestion psychologique de l'isolement apprivoisée, économie d'énergie instinctive intégrée.

Ce que j'emporte

Assis sur cette berge rocheuse, j'ai passé des heures à observer cette famille. À documenter cette transformation d'un duvet rayé en adolescent rebelle qui ignore superbement les appels parentaux. À témoigner de cette sophistication comportementale qui n'a rien à envier aux stratégies éducatives les plus élaborées du règne animal.

Mais au-delà de mes notes, des photos, des comportements catalogués, des hypothèses formulées, c'est autre chose qui m'habite.

C'est cette reconnaissance profonde que l'autonomie s'apprend par l'abandon contrôlé. Que la désobéissance adolescente est une étape nécessaire, pas une rebellion à étouffer. Que savoir économiser ses forces face aux distractions est une forme de sagesse. Que les liens sociaux adultes et les responsabilités parentales peuvent coexister avec intelligence.

Ces leçons universelles, inscrites dans les gènes d'un oiseau noir et blanc qui traverse ce lac boréal depuis des millénaires.

Peut-être serait-il parti au moment où vous lirez ces lignes. Peut-être flotte-t-il encore sur les dernières eaux libres, attendant le signal intérieur qui déclenchera l'envol. Peut-être reviendra-t-il dans quelques années perpétuer ce cycle sur un autre lac de la vaste forêt boréale. Peut-être enseignera-t-il à son tour à sa propre progéniture l'art difficile de laisser partir pour mieux protéger.

Ce que je sais, c'est qu'en ce début novembre, alors que le lac se referme lentement sous la glace, ce jeune plongeon porte en lui tous les outils de survie que l'été lui a transmis. Il n'est plus cet oisillon de duvet qui suivait ses parents en juillet. Il est devenu ce qu'il devait devenir : un voyageur autonome, prêt pour le périple.

Et moi, depuis ma berge, je comprends que j'ai assisté à quelque chose de rare : non pas seulement l'adolescence d'un plongeon huard, mais l'expression même de ce qui rend la vie possible dans ces territoires sauvages — cette alternance subtile entre présence et absence, entre protection et lâcher-prise, entre enseignement et confiance.

La forêt boréale sait depuis toujours ce que nous réapprenons sans cesse : pour survivre, il faut d'abord apprendre — apprendre les gestes essentiels, apprivoiser la solitude. Et la complainte du plongeon huard résonnant dans la noirceur d'une soirée d'été en sera toujours le rappel.

Vous avez aimé cet article?

💬 Partagez vos réflexions

Vos perspectives enrichissent ma compréhension des territoires que nousexplorons ensemble. Écrivez-moi par courriel ici.

📬 Recevez les Carnets d’un vagabond

Rejoignez plus de 600 lecteurs. Chaque mois : un récit inédit, des nouvelles de mes projets en cours et une sélection commentée du Journal. Directement dans votre boîte courriel.

Autres façons de me soutenir :

🔥 Rejoignez "Autour du feu" (30$/an) Accès complet aux manuscrits du prochain livre en cours d’écriture, carnets de terrain, coulisses d’atelier, analyses et archives commentées. Une bibliothèque vivante du réel.

☕ Soutien ponctuel Pour que ces récits et archives restent en partage libre.

À propos de ma démarche

Explorer. Comprendre. Raconter.

Mon travail allie journalisme narratif, photographie documentaire et immersion prolongée sur le terrain.

🔗 En savoir plus sur ma démarche :

Manifeste de terrain |

Photographie documentaire et collaborative |

Journalisme narratif et écriture |

Mes projets